肝脏竟也能“开外挂”?离体猪脑50分钟后竟能成功“复活”?

日前,一场聚焦“新技术、新产品、新成果”的医学学术盛典——2025生命科学大会在广州召开,集中展示器官医学领域的前沿突破。从为肝衰竭患者搭建“生命桥梁”的“体外肝”技术,到让离体猪脑50分钟后“复活”的创新成果,一系列曾只存在于科幻想象中的医学突破,正为人类健康事业开辟全新路径。

“体外肝”搭起生命通道

危重患者重获移植机会

“没想到还能有机会等到肝移植,是这项技术给了我第二次生命。”康复出院的陈先生至今仍难掩激动。今年3月,陈先生因慢加急性肝衰竭命悬一线,好不容易等到移植机会,却因突发肺部感染不符合手术标准,陷入“肝功能完全丧失,随时可能多器官衰竭”的绝境。

关键时刻,中山大学附属第一医院何晓顺团队为陈先生带来希望。他们发现,另一位血型相同、即将接受肝移植的多囊肝患者,其病变肝脏虽因囊肿极度肿大,但肝功能接近正常,具备代谢和解毒能力。基于这一罕见契机,团队创新性提出“多米诺—体外肝支持治疗”方案。

“体外肝”搭起生命通道。

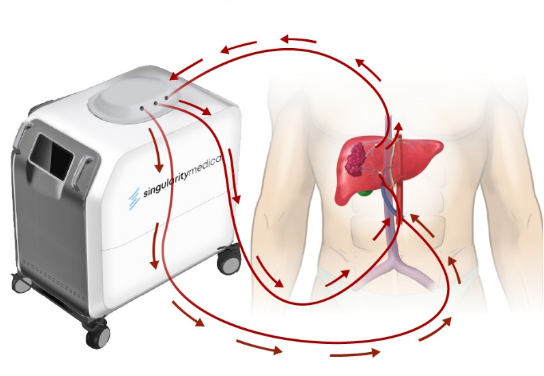

所谓“体外肝”技术,是将不宜移植但功能良好的疾病肝脏或废弃供肝,经体外养护后通过管路连接至肝衰竭患者循环系统,以“外挂肝脏”替代肝功能;“多米诺”则是利用前一位移植患者切除的肝脏,为下一位患者提供支持,形成连续受益的治疗链条。手术当天,团队先将多囊肝接入体外肝支持系统,严密监控乳酸代谢、胆汁生成等指标,确认功能正常后,再连接陈先生的血液循环。

经过10小时45分钟的治疗,陈先生胆红素水平显著下降,肺部感染得到控制,精神、食欲等逐步恢复,最终顺利接受肝移植,术后两周康复出院。这一案例不仅为陈先生争取到宝贵的移植窗口,更标志着“体外肝”技术在危重患者救治中迈出关键一步。

突破生命极限

50分钟离体猪脑成功“复活”

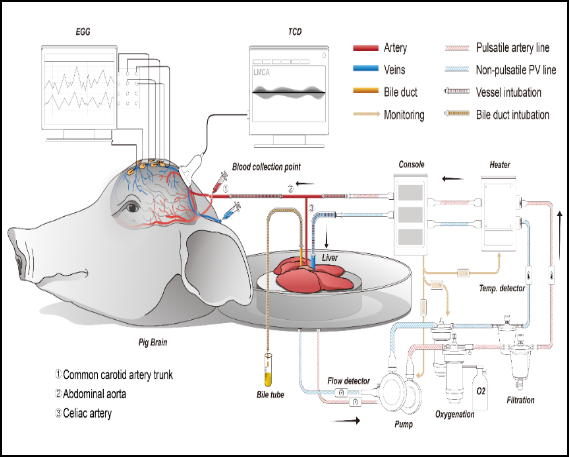

“大脑离断50分钟后再复苏,曾是医学领域的‘不可能任务’。”何晓顺教授在大会现场展示的“离体大脑养护”技术成果,引发全场热议。该技术基于团队2017年全球首创的“无缺血器官维护系统”,通过人工心脏、人工肺脏及血液常温灌注技术,为离体器官提供稳定的血液循环支持。

50分钟离体猪脑成功“复活”。

实验中,团队先将猪脑与身体彻底离断,在不进行任何复苏操作的情况下放置50分钟,此时猪脑已处于“无血供”状态。随后,将其接入“离体大脑养护”设备,设备立即为猪脑输送新鲜、有氧的血液。监测结果显示,离体猪脑的脑水肿明显减轻,神经细胞活力与显微结构得到改善,甚至恢复了可维持的脑电活动——这意味着,“死亡”50分钟的猪脑重新具备了功能活性。

“如果说‘无缺血器官维护平台’开启了器官移植的‘2.0时代’,那么此次研究的成功为未来心脏骤停的急救提供了一个全新的模式,甚至可以应用到临床医生外科技能培训、疾病机制研究和器官药筛等多个领域。”何晓顺教授表示。

真实疾病器官模型问世

精准制药迎来新平台

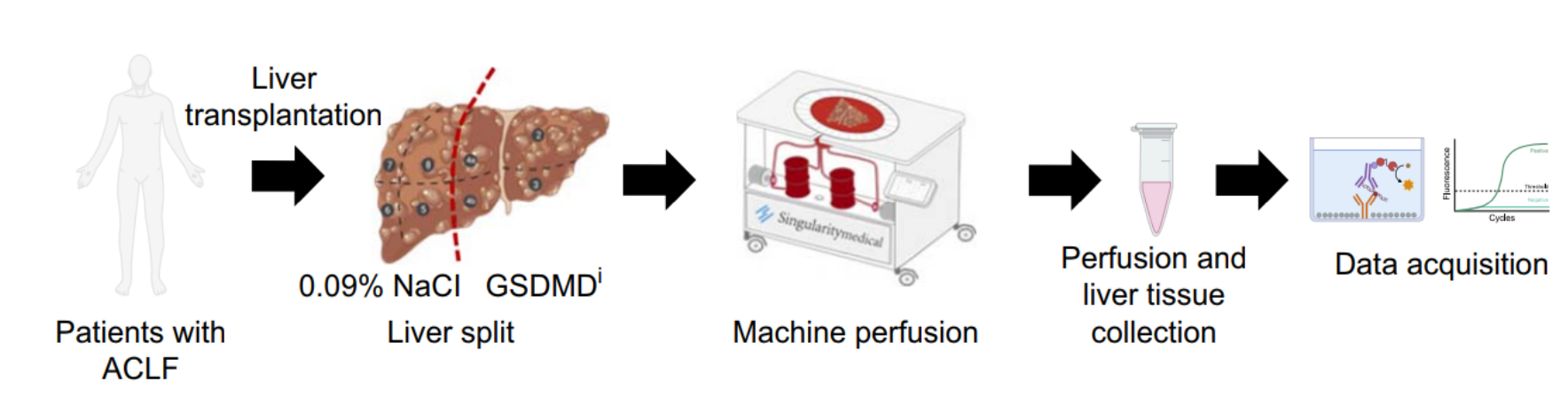

除了器官支持与复苏技术,何晓顺教授团队的“人类疾病器官模型”研究同样入选“器官医学十大进展”。当前,细胞、类器官及动物模型与人类疾病存在较大差异,导致药物研发和机制研究面临“精准度不足”的瓶颈。

针对这一问题,团队发明人类疾病器官养护系统,将手术切除的肝癌、肾病、骨肉瘤等疾病器官在体外“养活”,创建出与人体真实病理状态高度一致的疾病模型。“这些模型为发病机制研究、新药筛选及生物标记物发现等提供了全新平台。”何晓顺介绍。

真实疾病器官模型问世。

大会上,窦科峰院士团队的“基因编辑猪肝—人异种移植”成果同样备受关注。该研究在全球范围内首次实现基因编辑猪肝脏移植至人体,为解决临床器官短缺这一世界性难题提供了新路径。

大会期间,国际器官医学协会创会启动仪式、器官医学项目合作签约仪式同步举行,现场还为中山大学附属第三医院陈规划教授、暨南大学附属第一医院苏泽轩教授颁发“第五届器官移植终身成就奖”,以表彰他们在器官医学领域的长期贡献。

南方+记者 张梓望

通讯员 张梓潼 陈璐

盟配资,长沙炒股配资公司,天弘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资电话国际空间站飞过超强台风“桦加沙”风眼:巨大白色漩涡翻腾

- 下一篇:没有了